Традиционные погребальные обряды чувашей Республики Башкортостан Категория объекта:

Обряды жизненного цикла человека

Этнокультурная принадлежность:

чуваши

Анкета утверждена:

30.09.2025

Номер объекта:

20-028

Автор-составитель анкеты:

Ибрагимова Альфия Газизовна

ведущий методист отдела по работе с нематериальным этнокультурным достоянием Республиканского центра народного творчества

ОписаниеНа территории Башкортостана чуваши подразделяются на локальные группы: икско‑сюньские, приикские, прибельские и верхнебельские. Чуваши Башкортостана являются в основном потомками анатри. Вместе с тем здесь имеются отдельное поселения верховых чувашей и небольшие ареалы, испытавшие культурно-языковое влияние со стороны средненизовых чувашей. В целом этническая культура чувашей Башкортостана являет собой смешение в разных пропорциях культурно-языковых особенностей всех трех этнографических групп.Справочная информацияОписание

Погребальные обряды чувашей отличаются консервативностью,

сочетают в себе языческие и православные традиции. Смерть рассматривается ими

как переход в иной мир (леш тěнче). В качестве откупа от злых духов, которые могли помешать

покойнику при переходе в загробный мир, после отделения души от тела вокруг

головы умершего обводили сырое яйцо (или курицу, которой затем отрывали голову) и

выбрасывали на улицу. Когда становится очевидно, что человек стоит на

пороге жизни и смерти, чуваши созывали ближайших родственников и соседей в дом

к умирающему и в их присутствии спрашивали у умирающего его последнюю волю

относительно похорон и, если умирал отец семейства, завещание. У изголовья

кровати умирающего или на подоконник рядом ставили миску с водой, чтобы

вышедшая из тела душа могла умыться перед тем, как отправиться в загробный мир. После наступления смерти чуваши старались как

можно быстрее снять и вынести из дома одежду, в которой человек умер. Такая

одежда, согласно чувашским поверьям, несла потенциальную опасность, однако

объяснялось это по-разному. Согласно одному из поверий, в нательной одежде

покойника побывал дух Эсрел, и чтобы он покинул дом, необходимо было сперва

разорвать одежду, а затем выбросить ее за пределы селения. По другой версии, в

рубашке умершего после смерти находилась его душа. Ее затем ополаскивали и

клали к умершему в гроб. Похороны происходили при участии родственников и

односельчан. Воду для обмывания умершего приносило нечётное количество человек

из реки или близлежащего родника. На усопшего надевали чистую рубаху, онучи,

лапти. Обмывали

покойника проточной водой. На реку (по иным источникам, к специальному

ритуальному оврагу- вилнĕ çын варĕ (в пер. овраг мертвеца) на окраине селения)

отправлялись трое его ближайших родственников: двое мужчин и женщина, если умер

мужчина, и две женщины и мужчины - если женщина. С собой они брали моток ниток,

монетку и острый железный предмет. Деньги служили жертвой водяному-вуташ,

оставленная нитка становилась дорогой душе покойного на тот свет. Топор или нож

должны были отпугнуть злых духов и помешать им последовать за родственниками

домой. По

разным источникам, обмывать умершего должны были родственники одного с ним пола

или только женщины. Сперва тело мертвеца перекладывали на пол, подстелив под

ним луб, покрытый слоем соломы, и приступали к обряду. Обмывали покойника немного

нагретой в котле водой и мылом, при чем умывальщики должны были предварительно

обернуть руки тряпками, чтобы не касаться его кожей. Предметы, использованные

во время погребения, обладали особой силой, поэтому от них нужно было

избавиться. Обычно их зарывали за границей поселения, в других случаях могли

отнести к ритуальному оврагу. Туда же чуваши выливали воду, оставшуюся после

обмывания. Гроб считался домом покойного, в старину в нём

делали специальное окошко, откуда умерший якобы мог наблюдать за жизнью живых. Для того чтобы усопший на том свете ни в чём не

нуждался, в гроб клали деньги, нож, гребень, небольшой запас еды (яйца и блины,

лапти, трубку, если при жизни умерший курил), а также некоторые орудия труда: мужчинам –

кочедык для плетения лаптей, колодку, немного лыка; женщинам — иголку с ниткой,

ножницы, отрез холста, веретено, кудель и др. предметы рукоделия. Молодым

девушкам могли положить в гроб специальные головные уборы, приговаривая, чтобы

в загробном мире они обязательно нашли себе пару (то же рекомендовали и

холостым мужчинам). Пока

одни стругали гроб, другие родственники отправлялись рыть могилу. Они брали с

собой кусок хлеба и сыр, которые должны были стать платой «хозяину кладбища»

(первому человеку, похороненному на нем) за новую могилу. Имитируя выкуп земли

перед опусканием гроба на дно могильной ямы, бросали мелкие монеты, так

называемые “ҫут укҫи” (деньги света). Копать начинали с запада на восток, чтобы

усопший мог видеть восход солнца. Могильную яму рыли на глубину чуть больше его

роста, причем обязательно до красной глины, иначе во время конца света злой дух

Хура тапра диекен - «Поедающий черную землю», - мог сожрать с землей и гроб

умершего. За рытье могилы было принято платить едой – супом и блинами. Хоронили на второй или третий день. После полудня гроб с телом умершего из дома во двор

выносили ногами вперёд, затем исполнялись специальные песни‑причитания (сасǎ

кǎларни). При прохождении через двери жилища гроб раскачивали и несколько раз

задевали об косяк, чтобы в доме больше не было мертвецов. По другой версии,

таким образом происходило окончательное прощание умершего с родным домом и

членами семьи. В целях

очищения после выноса гроба вслед похоронной процессии во двор выбрасывали

раскалённый камень, на место, где стоял гроб, клали железный топор или косарь,

оставшиеся в жилище женщины приступали к мытью пола и стен (иногда до семи

венцов). Могилу копали односельчане, но не близкие

родственники. Каждый род хоронил своих родственников на определённом участке

кладбища. Могильная яма у некрещёных чувашей выкапывалась по направлению с севера на юг, у крещёных –

с запада на восток. Покойного укладывали головой к восходу солнца. Перед тем, как опустить гроб в яму, туда бросали

кусочки хлеба и сыра, а в некоторых случаях еще и деньги. У некоторых чувашских

групп было принято над гробом устанавливать дощатое перекрытие и только потом

засыпать могилу землей. После этого скорбящие возвращаются домой, не

оглядываясь назад. После похорон в дом заходили только предварительно помыв

руки. Каждому из помогавших организовать церемонию хозяйка раздавала нитки,

полотенца и куски белой ткани. Совершив погребение, у ног покойного ставили деревянный крест, до христианизации

— временный памятник из дерева (салам калекě). В месяц юпа (октябрь-ноябрь) по чувашскому

календарю рядом с ним сооружали постоянный намогильный памятник из дерева или

камня в форме столба (юпа). После возведения могильного холма в честь новопреставленного

зажигали свечу и совершали небольшую тризну: к подножию креста или памятника

отливали немного домашнего пива, отламывали и клали кусочки еды (блины, хлеб,

пироги, конфеты и т.д). Затем все присутствующие три раза обходили могилу и прощались с

покойником. Поминки устраивались в день похорон (3‑й день), а также на 7‑й, 9‑й

и 40‑й дни. Наиболее важными считались сороковины, так как полагали, что в этот

день душа умершего навсегда покидает родной дом и переселяется в другой мир. После застолья покойника “провожали” (обычно до околицы

или до ограды кладбища). На следующий день совершали обряд “Хутшǎнтарни”

(“Присоединения душ умерших”). У чувашей существуют также общественные поминальные дни: весной —

на пасхальной неделе, летом — в день Троицы, осенью — в день осенних поминок

(автан сǎри, кěрхи, ваттисен кунě и т.д.). Особый поминальный обряд юпа проводился осенью. В

честь умершего в этот год родственника устанавливали специальный деревянный

поминальный столб (который и назывался юпа), который должен был изображать

покойника. Родственники умершего отправлялись в лес и срубали дуб или липу (дуб

— для мужчины, липу — для женщины, в некоторых местах рубили только дуб либо

только липу). Очистив от листьев часть дерева высотою примерно в человеческий

рост и обернув его кошмой, везли домой. В ряде источников встречается

упоминание, что на бревно надевали подобие головного убора. Рубка и обработка

дерева сопровождалась поминальной трапезой и песнями юпа юррисем. При возвращении в деревню участники обряда

возводили специальный помост для покойного, по которому проходили с ритуальной

песней. Дома бревно укладывали в постель, одевая в некоторых случаях в костюм

покойного. После поминовения усопшего бревно везли на кладбище. На нем вырезали

углубления, символизировавшие глаза, нос и рот покойного. На женских

погребениях добавляли изображение сурпана, хушпу, тухьи и подобие украшений из

монет сурпан дакки и т. д. . Сам же столб становился для него мостом между

загробным и земным миром, по которому он мог спускать к родственникам на

праздники и поминки. Возвращались домой чуваши с такими же предосторожностями,

как и в день похорон: не оглядываясь назад, и по возвращению устраивая баню. Для обозначения сельского кладбища чуваши

употребляли термины масар или дава[1].

Упоминание термина масар встречается уже в конце XVIII в. в записях П. С.

Палласа: «Общее кладбище, которое выбирают они (чуваши — В.М.) в отдалении как

от деревни, так от керемета и от всех больших дорог, называется у них (чувашей

— В.М.) мазар»[2]. В

Башкортостане употребляется только термин масар, как среди некрещеных чувашей

(д. Юльтимировка, с. Ахманово Бакалинского района), так и среди крещеных (с.

Бишкаин, д. Юламаново Аургазинского района; с. Бердяш, с. Ивано-Кувалат, с.

Ямансаз Зилаирского района; д. Пугачево, с. Яковлевка Хайбуллинского района и

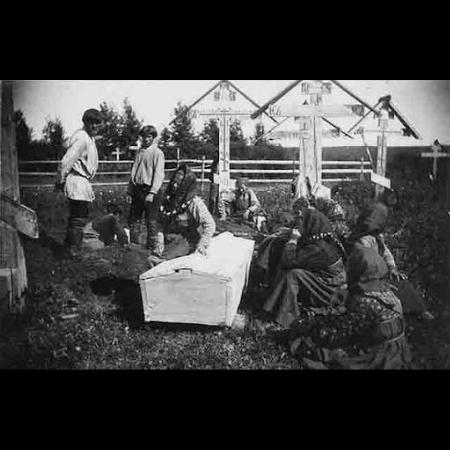

др.). Кладбище с. Ахманово, расположено неподалеку от

православного христианского. Оно имеет квадратную форму и огорожено деревянным

забором — полисадником, без полихромной покраски. Отметим, что деревянный

полисадник не совсем равномерен и имеет волнообразный вид. Огораживание

кладбища изгородями из камней, жердей, палисадника и др. материалов характерно

для различных этносов Урало-Поволжья. Несмотря на небольшие размеры кладбище условно

можно разделить на две части. Во-первых, это старые захоронения для которых

характерны каменные плиты и деревянные столбы на могилах, во-вторых —

захоронения нашего времени, на которых располагаются железные памятники,

мраморные и гранитные плиты, а также антропоморфные деревянные столбы. И. Г. Петров сообщает, что после погребения

усопшего первоначально чуваши устанавливали временный надмогильный памятник из

дерева — салам калакё. Осенью в месяц поминания покойных — юпа, приходившийся

на октябрь-ноябрь, устанавливали могильный столб (юпа) из дерева либо камня,

которому придавали отдаленное сходство с человеческой фигурой[3]. Отметим, что надмогильное сооружение в различных

местностях могло называться по-разному. Распространенными были салам юпи

(прощальный столбик), калек (лопаточка), пуд хушёк или пуд чашки (череп), чёре

калек (лопаточка сердца) и др. По словам информаторов, в настоящее время

надмогильный памятник устанавливается сразу после погребения умершего. На

многих могилах одновременно встречаются деревянные столбы или доски

символизирующие фигуру человека и надгробные плиты[4].

На могилах конца XIX — начала XX вв. сохранились надгробия из плитнякового

камня. Вероятно, наиболее раннее описание надмогильных

сооружений у чувашей представляют путевые записи П. С. Палласа: «... в сей

последний день не только приносят у могилы жертву, но и в головах у покойного

ставят деревянные столбы. Выкопав яму, в которую должно столб поставить,

бросает всякий из находящихся при том по куску мяса, и вливают несколько браги,

потом жертву едят, пьют, и веселятся»[5]. Г. И. Комиссаров, описывая похороны чуваш начала

XX в., отмечает: «В старину

в этот день (похорон ) провожали на кладбище “йупа” (чурбан), изображавший

покойника, и вбивали его в могильную насыпь»[6]. На кладбище в с. Ахманово было зафиксировано

несколько типов юпа: 1) антропоморфные фигуры в виде деревянных

столбов; 2) деревянные доски, столбы в форме удлиненного

шестиугольника; 3) деревянные столбы либо столбы сбитые из четырех

досок имеющие железную двускатную крышу. Из представленных нами описаний юпа третий тип является самым малочисленным. Кроме того, практически на всех надмогильных памятниках были указаны фамилии и имена умерших, а также их годы жизни. Они могли быть вырезаны непосредственно на дереве или прибиты на дощечке. Вероятно, наиболее ранним типом надмогильных

сооружений являются плиты из природного камня. Такие памятники можно разделить

на два вида: 1) каменные плиты, не содержащие сведений о

покойном; 2) плиты, на которых выбивались имя, фамилия, годы

жизни усопшего.

На ряде памятников встречаются выбитые углубления,

происхождение которых можно объяснять разными причинами. Во-первых, выемки

могут символизировать лицо умершего человека; во-вторых, если женская могила —

нагрудные украшения; в-третьих — место для фотографии, если говорить о

захоронениях второй половины XX в. Данные предположения подтверждают

исследования А. А. Трофимова[7]. Традиция устраивать кладбища в лесах либо

искусственно их озеленять встречается также среди крещеных чувашей. Например, в

с. Ивано-Кувалат Зилаирского района сельское кладбище расположено в лесу, где

совместно растут ели и березы[8].

В с. Яковлевка и д. Пугачево Хайбуллинского района кладбища засажены

кустарниками[9].

Кроме того, традиция сажать на могилах деревья была распространена среди многих

других этносов. Отметим, что чуваши при чтении молитв всегда

обращались на восток. Например, А. А. Фукс по этому поводу писала: «Потом

отворив дверь, все встали лицом к ней, т. е. к востоку (у чувашей все избы

дверьми на восток) и начали читать по своему молитвы»[10].

Итак, получается, что усопшего кладут головой на запад, чтобы его лицо было

обращено на восток, также на восток обращены лицевые стороны надгробий. Исследователь отмечает, что после установки юпа,

поминальной трапезы, сопровождаемой песнями и плясками, на кладбище производили

различные очистительные обряды: разводили костер, прыгали через огонь[11]. [1] Никольский 1909, 156. [2] Паллас 1773, 143. [3] Петров 1994, 53-54. [4] ПМА 2010, РБ, Бакалинский

р-н, д. Юльтимировка, с. Ахманово. [5] Паллас 1773, 144. [6] Кондратьев 1999, 246. [7] Трофимов 1993 [8] ПМА 2009, РБ, Зилаирский

р-н, с. Ивано-Кувалат. [9] ПМА 2010, РБ,

Хайбуллинский р-н, д. Пугачево, с. Яковлевка. [10] Фукс 1840, 72. [11] Денисов 1959, 151-152. Источники сведений

По сравнению

с другими ритуалами жизненного цикла, похоронно-поминальные обычаи и обряды

сохраняют в себе много архаических элементов, уходящих в глубокую древность.

Они отражают веками сложившиеся духовные и мировоззренческие представления

народа и являются одним из показательных и устойчивых этнических признаков.

Поэтому эта область традиционной культуры всегда была и остается объектом

исследовательских интересов ученых. Изучения похоронно-поминальных обрядов чувашей Урало-Поволжья были отражены в трудах

ученых, путешественников, а также некоторых чиновников

административно-управленческих учреждений, которые изучали быт и культуру

чувашского народа в XVIII в. К ним относятся Ф.И. Страленберг, Т. Кёнигсфельд,

И.Г. Готлиб, Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.И. Лепехин, П.И. Рычков,

Н.П. Рычков, К.С. Милькович.

Источники информации

|