Традиционные погребальные обряды марийцев Республики Башкортостан Категория объекта:

Обряды жизненного цикла человека

Этнокультурная принадлежность:

марийцы

Анкета утверждена:

28.09.2025

Номер объекта:

20-026

Автор-составитель анкеты:

Ибрагимова Альфия Газизовна

ведущий методист отдела по работе с нематериальным этнокультурным достоянием Республиканского центра народного творчества

ОписаниеПохоронно-погребальная обрядность восточных марийцев анализируется на примере прибельской группы народа, проживающей в Республике Башкортостан. На основе полевых материалов автора и опубликованной литературы рассматриваются все звенья погребального обряда марийцев: подготовка к похоронам, обмывание и одевание умершего, укладывание в гроб, вынос гроба с умершим, погребение и действия участников похорон после погребения. Выявляются традиционные языческие верования народа, в том числе представления о загробном мире и существовании души после смерти, а также вера в духов и божеств, населяющих «иной мир».Справочная информацияОписание

В

российской этнографической науке марийцев принято разделять на три локальные

группы: горные (проживающие на правом и частично левом берегу Волги), луговые

(проживающие в Волго-Вятском междуречье) и восточные. В соответствии с

языковыми и культурно-бытовыми особенностями крупный исследователь Г. А. Сепеев

выделяет следующие группы восточных марийцев: 1)

прикамские марийцы (чолман-мари), проживающие в южной части Камско-Вятского

междуречья (Республики Чувашия, Удмуртия, Татарстан); 2) прибельские

(упо-мари), их локализуют на территории, очерченной реками Белая, Уфа, Буй и

Тюй (Республика Башкортостан); 3) икско-сюньские (белебей-мари) - в

верховьях р. Сюнь и в междуречье рек Ик и Сюнь (Республики Башкортостан и

Татарстан); 4) уральские (урал-мари) - по среднему

течению рек Уфы и Сылвы (Свердловская и Пермская области)[1]. Восточные

марийцы сформировалась в результате переселения луговых марийцев в Прикамье и

Приуралье со второй половины XVI до середины XVIII в. (ныне территория

Республики Башкортостан, Татарстана, Удмуртии, Пермской и Свердловской

областей). Усиление миграций в указанный период были вызваны интеграцией

Среднего Поволжья в состав Российской империи и «являлись своеобразной формой

протеста, ответной реакцией марийского населения на правительственную политику

социального, национального и религиозного угнетения»[2].

В результате изоляции от материнского этноса и контактов с местным населением

марийцы сохранили во многом древнейшие этнические черты в культуре и быте,

традиционные языческие верования и в то же время испытали значительное влияние

культуры соседних народов, в том числе башкир и татар[3].

Анализ похоронно-поминальной обрядности как специфического элемента в культуре

марийцев в целом и прибельской группы восточных марийцев в частности дает нам

глубокое понимание степени сохранности их традиционной культуры и древнейших

представлений о загробном мире, мире духов и божеств, а также об инокультур-ных

напластованиях. Согласно

традиционным верованиям марийцев, смерть наступала вследствие ухода души

человека. Душа представлялась марийцам в виде пара или духа, покидающего тело с

последним выдохом, а также в виде бабочки. Если в дом залетала бабочка,

считалось, что это умершие родственники навещают живых. Понятие «души»

обозначалось марийцами, как «йорт» и «чон». «Йорт» имели все материальные

объекты: деревья, животные, человек, строения, хлеб, орудия труда и т. д.

«Йорт» неживых предметов покидало их в случае нарушения целостности (если

ломали предмет или срубали дерево). Человек лишался своего «йорт» в результате

испуга либо при подмене души злыми духами или колдуном. Отсутствие души «йорт»

приводило к заболеванию человека, а в случае долгого отсутствия – к смерти.

После смерти душа «йорт» перемещалась в загробный мир, однако если человек

умирал преждевременно, его «йорт» находилось на земле, пока не проходил весь

срок, отведенный для нее. Таким образом, под понятием «йорт» марийцы

рассматривали бестелесного двойника или тень всех живых и неживых предметов[4]. Понятие души «чон» было несколько

отлично от «йорт»: «поро чонан енг» говорили о человеке доброй души, «чонем

коршта» - душа-сердце болит, «чондымо чонаным шортара» - загадка: живой от

неживого плачет. Душа «чон» могла быть только у живых существ. Она покидала

человека во время сна и с последним выдохом. Таким образом, «чон» было близко

таким понятиям, как «жизнь» и «сердце»[5]. Сразу после кончины человека рядом

с ним ставили чашу с водой и вешали полотенце. По одной из версий, в чаше

должна омыться душа умершего, по другой, в ней ополаскивает свой окровавленный

нож дух смерти, а затем вытирает его о полотенце. В прошлом марийцы верили, что

смерть – результат деятельности духа смерти Азырена (считается, что его имя

восходит к имени мусульманского ангела смерти Азраил)[6].

Он являлся в виде могучего мужа с кинжалом, которым перерезал горло человеку и

забирал его кровь. После этого человек умирал сразу же или через какое-то время

(месяц, год)[7]. В течение двух часов после смерти

человека нельзя было беспокоить и передвигать, так как в это время из тела

выходила душа. После этого можно было начать омовение. Пожилые люди еще при

жизни готовили погребальную одежду, полотенца, назначали омывателей из числа

знакомых, но не родных людей. Летом омовение происходило в предбаннике или во

дворе под навесом, зимой – в бане. Умершую женщину мыли, как правило, женщины,

мужчину – мужчины. Для омовения использовали теплую воду, а также материал из

одежды усопшего или шерсть белого ягненка. Близким родственникам запрещено было

омывать усопшего, считалось, что умерший будет чувствовать, что его недомыли

(огеш шу). Воду для омовения заносили в три приема, три человека должны мыть

умершего (некоторые считают, что количество омывателей должно быть четным),

чистые вещи также приносили в три приема[8]. Одевали человека в чистую, но не

новую одежду. Если одежда была новая, её необходимо было постирать. В противном

случае до покойного одежда не доходила (огеш шу) и он чувствовал себя раздетым.

Раньше в качестве погребальной одежды использовали свадебный костюм.

Обязательными элементами погребального костюма были головной убор, рубаха,

пояс, кафтан, штаны, обувь. Отголоском древних представлений о загробном мире

как о холодном и северном крае было надевание шерстяных носок и варежек на

усопшего. После процедуры одевания покойника укладывали в доме ногами к выходу

на доски или на лубок из липовой коры до дня похорон. Марийцы хоронят покойных, как

правило, на следующий день после смерти, хотя могут быть задержки, связанные с

приездом далеко живущих родственников. В день похорон с утра несколько человек

уходят копать могилу. Накануне либо в день похорон изготавливают гроб, который

называли «домом» покойника. На уровне головы, справа от умершего, делают

маленькое окошечко, в которое вставляют монету из белого металла (ранее

вставляли серебряные)[9].

Существует мнение, что монета символизирует солнце, которого на том свете нет.

Опилки от гроба укладывают на дно. Сверху стелют белую простыню, специально

сшитую подушку, заполненную березовыми листьями. Пух при изготовлении подушки

использовать нельзя, так как умершего могут заставить его пересчитывать на том

свете[10]. Марийцы верили, что продолжением

жизни земной является жизнь на том свете, поэтому покойника снабжали всем

необходимым. Умершего одевали в полный комплект одежды, клали ему в гроб смену

одежды и белья, расческу, зеркало, полотенце, три блина для угощения других

умерших, мешочек с деньгами (чтоб богатым был), мужчинам – трубку или сигареты,

женщинам – неоконченное рукоделие и т. д. Если усопшего не снабдить всем

необходимым, он будет возвращаться за нужными вещами к живым родственникам и

беспокоить их. Кроме того, в гроб укладывают одну ветку шиповника и две ветки

рябины, чтоб отгонять собак и злых духов на том свете. Покойника укрывают белой

простыней, лицо закрывают тремя белыми платками. Сверху на усопшего протягивают

три цветные ленты или нитки в рост человека. Считается, что на них душа

умершего качается, как на качелях, до 40 дня и ждет прихода родственников.

Длинные ленты использовать нельзя, так как ноги у покойника будут запутываться[11].

Кроме того, существует представление, что по этим нитям усопший на том свете

будет переходить через котел с кипящей серой[12]

или на нитях, как на качелях, спускаться в загробный мир[13].

Таким образом, нити или ленты, скорее всего, используются в похоронной

обрядности как средство передвижения на том свете. После того, как гроб выносят за

ворота, проводят обряд выкупа крови умершего у духа смерти[14]:

режут курицу или петуха (в зависимости от пола покойника), а кровь птицы

наносят на лоб или мажут на губы[15].

Кровь в данном случае выступает вместилищем жизненной силы, без которой даже на

том свете человек не может существовать. Аналогичный обряд заклания курицы в

похоронно-погребальной обрядности есть у закамских удмуртов[16],

мордвы[17],

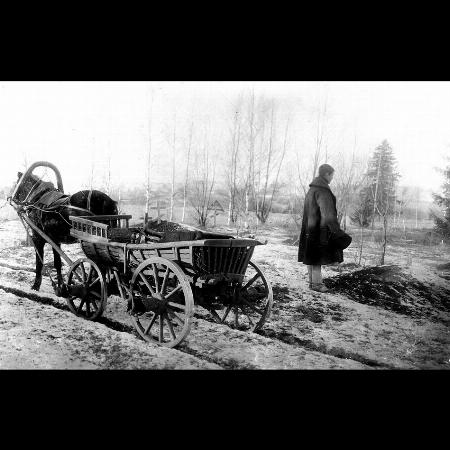

хантов и манси[18]. Гроб с покойным отвозили на

кладбище на телеге или на санях. До середины XX в. в любое время года гроб

помещали на сани, что еще раз подтверждает наличие в прошлом у марийцев

представлений о мире мертвых как о заснеженном и холодном месте, расположенном

где-то на севере[19].

Данный факт подтверждается также данными археологии. Археолог А. В. Михеев,

опираясь на материалы древнемарийских могильников V-ХVIII вв., отмечает,

что в V-ХVI вв.

господствовала северная ориентировка головы умерших. Западная ориентировка

головы стала преобладающей после XVI в. у горномарийского населения, что было

связано контактами с русским населением[20]. В фольклоре восточных марийцев

сохранились воспоминания о перевозке умершего на старой лодке. Первому, кто

встречался на пути похоронной процессии, вручали мешочек с гостинцами. Во время

проводов умершего музыканты садились на повозку рядом с гробом и играли на

волынке, гуслях или гармошке похоронную мелодию. Этому придавалось магическое

значение. Музыка отгоняла от похоронной процессии и умершего нечистые силы. В то время как похоронная

процессия движется на кладбище, в доме на пол кладут три горячих камня из печи

и метут их березовым веником к выходу. На месте, где стоял гроб, в пол забивают

гвоздь (чтоб гроб не снился). Здесь четко прослеживается приемы защитной магии –

очищение пространства огнем (горячие камни) и железом (гвоздь)[21]. Могилу копали

односельчане, но не близкие родственники. Каждый род хоронил своих

родственников на определенном участке кладбища. Могила выкапывалась в

направлении с севера на юг или с запада на восток. Умершего клали ногами к

востоку или к юго-востоку, поскольку считалось, что загробный мир находится на

севере. Для того чтобы выкупить землю у владыки Загробного мира, перед

опусканием гроба в могилу бросали несколько монет. Туда же укладывали палочку –

мерку, используемую при приготовлении гроба. Для выхода души из могилы в

некоторых местах от гроба до надмогильного столба протягивали нитку. На ее

нижнем конце подвешивали серебряную монету, что должно было олицетворять

солнце. Над гробом марийцы обычно устанавливали столб или деревянный крест, на

которые вешали полотенца. Для семейных людей использовалось

полотенце, подаренное на свадьбе (чтоб даже после смерти они были вместе), для

всех остальных (незамужние женщины, холостяки, подростки, дети) оно

изготавливалось специально для похорон[22].

Исследователи отмечают, что шест на могиле символизирует собой «земной прообраз

небесного столба», полотенце на столбе - связь этого мира с иным, а также

указатель пути на тот свет[23].

Любопытно встречающееся изображение кукушки на могильном шесте, где оно,

вероятно, выступает медиатором между миром живых и миром мертвых. Кроме того,

исследователь Ю. А. Калиев считает, что расположение птицы на вершине шеста «небесного

столба» - характеризует ее как одну из составляющих астральной мифологической

картины[24]. После

погребения умершего сразу же на могиле устраивали поминки. У изголовья могилы

ставят маленький стол, на который устанавливают три свечи для Киямата торя,

Киямата саус и умершего и угощения для них. Присутствующие обращаются к

повелителю загробного мира: «Примите его хорошо, чтоб он не болел, вы его к нам

не пускайте, мы сами придем». После этого вновь три раза обходят вокруг могилы

и три раза метут могилу веником со словами: «Пусть твой дом будет чистым!».

Уходя с кладбища, принято не оборачиваться, так как считается, что скоро

вернешься туда сам. Помянув умершего перед тремя

зажженными свечами, родственники и соседи возвращались в дом покойного, мылись

в бане и проводили поминки. Марийцы верили, что душа человека до сорокового дня

пребывает на земле. Члены семьи (у восточных мари) 40 дней ежедневно по утрам

поминали умершего перед зажженной свечой. Коллективные поминки совершались на

третий и седьмой день после смерти. Наиболее важными для умершего считались

поминки сорокового дня. Его старались проводить на 39-й день после смерти

человека. В этот день его душа навсегда покидала родные места. В честь

сорокового дня родственники резали барана (в ХVIII веке – коня) или овцу,

выезжали с музыкой и песнями или шли на кладбище, чтобы пригласить умершего и

его родню на поминки. Восточные марийцы, приехав на кладбище, становились

вокруг могилы, читали соответствующую молитву и начинали петь песню, призывая

умершего принять участие в своем празднике. Возвращались с кладбища также под

музыку. По пути они отрубали липовую палку и очищали ее от коры. Она должна была

символизировать умершего. Не случайно ее носили даже в баню, чтобы попарить.

Затем эту палку укрепляли в красном углу дома и на нее вешали одежду покойного. Роль покойного играл специально

выбранный или назначенный человек. Помывшись в бане, он надевал лучшую одежду

умершего и садился на почетное место. Все близкие и дальние родственники, а

также соседи приходили на поминки со своей едой (блины, рыбные блюда, сырки,

яичница-запеканка, каравай хлеба и др.), вином и свечами. Всем участникам

похорон в качестве благодарности за помощь родственники умершего раздавали

небольшие подарки - мыло, полотенца, платки и т. д.[25] В доме умершего перед началом

поминок в честь загробного владыки, его помощника и охранника ворот зажигали

специальные свечи. Одну большую длинную свечу посвящали умершему, другие,

поменьше, – в честь умерших родственников, соседей, уважаемых жителей деревни и

т.д. Всего зажигалось 40 свечей. Прочитав молитву, начинали угощать умершего.

Поминки сопровождались пением специальных песен, а затем и ритуальными танцами. На поминки в сороковой день душа

умершего возвращалась к родным в сопровождении близких умерших родственников.

Поэтому участники поминок обращали внимание и на них. Каждый родственник

зажигал свечи в честь недавно умершего представителя родственного коллектива.

Присутствующие, поминая умершего, предлагали свое угощение, отливая немного

вина и положив кусочки еды в специальную посуду. Заместитель умершего,

разыгрывая его роль, рассказывал, как он провел эти 40 дней после своей смерти,

исполнял его любимую песню, совершал ритуальный танец под музыку волынки.

Поминки продолжались всю ночь. Перед восходом солнца на прощание заместитель

умершего давал наказы родным и близким, призывал всех жить в мире и согласии.

Затем его везли в сторону кладбища. Участники проводов пели жалобные песни в

сопровождении волынки или гармоники. Отойдя от участников обряда на 40 шагов,

заместитель умершего снимал одежду покойного, встряхивал ее и, пожелав усопшему

счастливой жизни на том свете, возвращался к ожидавшим его людям. Марийцы Башкирии провожали

заместителя умершего только на следующий день. Ночью его укладывали спать, а

утром водили в гости к родственникам и соседям. После такого угощения участники

поминок ехали на кладбище, забрав с собой часть туши жертвуемого животного.

Перед выездом на кладбище ломали пополам липовую палку и закидывали ее на крышу

домашнего строения. Таким

образом, марийцы верили, что душа незримо присутствует среди родных. Во время

похорон и поминок к нему обращались, приглашая к столу, в баню или в гости.

Считалось, что на том свете человека ожидает такая же жизнь, как и в этом мире,

поэтому родственники обеспечивали умершего домом, участком земли, хозяйством.

Гроб в присутствии покойника всегда называли домом. Участок земли - могила -

«выкупалась» у хозяина загробного мира монетами. Покойника снабжали всем

необходимым: дополнительным комплектом одежды, белья, расческой, зеркалом,

едой, деньгами и т. д. Культ

предков в похоронном обряде марийцев обнаруживается в уважительном отношении к

умершему, обращении к нему с просьбами о здоровье, благополучии, счастье, а

также в родовых поминках, которые устраивались марийцами несколько раз в год.

Почитание огня и его посредническая роль между миром живых и миром мертвых

прослеживается в традиции зажигать свечи дома или на кладбище, разводить костры

возле могилы, в традиции после похорон греть руки в печи и т. д. [1] Сепеев Г А. Восточные

марийцы... С. 17. [2] Там же. С. 15-16. [3] Там же. С. 15. [4] Попов Н. С. Погребальный

обряд марийцев... С. 155-157; Ямурзина Л. Обряды семейного цикла мари... С.

130-131. [5] Попов Н. С. Погребальный

обряд марийцев... С. 155-157. [6] Петрухин В. Я. Мифы

финно-угров... С. 278. [7] Васильев, В. М. Материалы

для изучения верований... С. 115-116. [8] Сакральность действия

ощущается в символике числа «три». ПМА 1 - Краснокамский район Республики

Башкортостан, август 2010 г. (информант: Л. М. Имаева, 1955 г. р.). [9] ПМА 3 - Бирский район

Республики Башкортостан, август 2013 г. (информант: О. Я. Танситова). [10] ПМА 2 - Калтасинский

район Республики Башкортостан, июль 2011 г. (информант: Р. А. Алексеева, 1941

г. р.); ПМА 3 - Мишкинский район Республики Башкортостан, август 2013 г.

(информант: А. К. Алынбекова, 1937 г. р.). [11] ПМА 1 - Краснокамский

район Республики Башкортостан, август 2010 г. (информант: Л. М. Имаева, 1955 г.

р.); ПМА 2 - Калтасинский и Краснокамский районы Республики Башкортостан, июль

2011 г. (информанты: Р. А. Алексеева, 1941 г. р.; П. Б. Байтулина, 1928 г. р.);

ПМА 3 - Миш-кинский район Республики Башкортостан, август 2013 г. (информант:

А. К. Айкашева, 1934 г. р.). [12] Попов Н. С. Погребальный

обряд... С. 164. [13] Ямурзина Л. Обряды

семейного цикла мари. С. 151. [14] Яковлев Г. Религиозные

обряды черемис... С. 71. [15] ПМА 1 - Краснокамский

район Республики Башкортостан, август 2010 г. (информант: С. П. Васинкина, 1953

г. р.); ПМА 3 - Бирский район Республики Башкортостан, август 2013 г.

(информант: В. А. Валишина, 1946 г. р.). Источники сведений

Начало этнографического изучения

марийского народа относится к XVIII вв.[1]

Первыми, кто понял необходимость изучения народов населяющих Россию, были

виднейшие деятели русской культуры того времени и участники Академических

экспедиций 1733-1743 гг. и 1768-1774 гг. (В.Н. Татищев[2],

Г.Ф. Миллер[3],

И.Г. Георги[4],

П.С. Паллас[5],

П.И. Рычков[6]

и Н.П. Рычков[7]).

У данных исследователей впервые находим краткие, но объективные описания

похоронных и поминальных обычаев марийцев, представления о потусторонней жизни.

Н.П. Рычков первым приводит необходимые нам сведения по марийцам Оренбургской

губернии: весь сопроводительный материал, которым наделяли умершего; обращения

к покойнику во время ритуала; представления марийцев о загробной жизни. В

заключении кратко представлены общеродовые поминки, которые справляли в Великий

четверг пасхальной недели (Кугече)[8]. Наиболее ценными для нас являются

сообщения о марийцах Оренбургской и Уфимской губерний (В.С. Лосиевский[9],

В.М. Черемшанский[10],

А.Ф. Комов[11],

П. Ерусланов[12],

Н.В. Никольский[13],

В.И. Филоненко[14],

П. Иванов[15]).

Краткие сведения, касающиеся исследуемой проблемы, содержатся в статье

«Этнография. Мордва и черемисы Оренбургской губернии»[16].

Обстоятельное описание похоронного обряда марийцев представлено в одной из

статей В.С. Лосиевского. Вторая статья исследователя посвящена быту и

праздникам марийцев, в частности ценными для нас были сведения о поминальных

обрядах при праздновании Кугече и Семык[17].

В.М. Черемшанский и В.И. Филоненко рассматривают загробные верования восточных

марийцев, похоронно-погребальный обряд, порядок поминовения усопших, обращения

к умершим предкам, последний автор сообщает также о родовых поминках. П.

Ерусланов описывает обряд жертвоприношения утумам - давно умершим и забытым

покойникам, который проводили марийцы Бирского уезда в период неурожая[18].

Это единственное подробное описание данного обряда в этнографической

литературе. Традиции икско-сюньских марийцев

представлены в работах П. Ерусланова и М.В. Колесникова. П. Ерусланов кратко

описывает похороны у белебеевских и мензелинских марийцев. Он отмечает, что

данная группа марийцев «хоронит по магометански»[19].

В статье М.В. Колесникова имеются ограниченные сведения о погребении и

общеродовых поминках в Кугече. Ко второй половине XIX в.

относится деятельность крупного ученого финно-угроведа, сотрудника Казанского

университета И.Н. Смирнова, создателя первой сводной работы по этнографии

марийцев. В ней ученый раскрывает представления марийцев о смерти и загробной

жизни, формах погребения, поклонения умершим, происхождения культа кереметей и

т.д.[20] В

работе использован также полевой материал по марийцам Уфимской губернии. [1] Развитие финно-угроведения

в Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1970. С. 74. [2] Иванов А.Г., Сепеев Г.А.

Материалы анкеты В.Н. Татищева о марийцах Приуралья 30-х годов XVIII века //

Марийский археографический вестник. 1994. № 4. С. 83-105. [3] Миллер Г.Ф. Описание

живущих в Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чуваш и

вотяков... СПб., 1791. С. 78-80. [4] Георги И.Г. Описание всех

обитающих в Российском государстве народов. СПб., 1799. С. 34-35. [5] Паллас П.С. Путешествие по

разным провинциям Российского государства. Т. 3. Ч. 2. СПб, 1788. [6] Рычков П.И. Топография

Оренбургская. Ч. 2. СПб., 1762. [7] Рычков Н.П. Журнал или

путевые записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского

государства, 1769 и 1770 году. СПб., 1770. [8] Рычков Н.П. Журнал или

путевые записки путешествия капитана Рычкова по разным провинциям Российского

государства, 1769 и 1770 году. СПб., 1770. С. 89-92. [9] Лосиевский В.С. Обряд

черемисских похорон // ОГВ. 1852. № 19. Часть неофициальная. С. 117-119. [10] Черемшанский В.М.

Описание Оренбургской губернии в хозяйственно-статистическом, этнографическом и

промышленном отношении. Уфа, 1859. С. 190-192. [11] Комов А.Ф. Черемисы и

вотяки середины северной половины (второй стан) Бирского уезда. Этнографические

очерки. // УГВ. 1889. № 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48. [12] Ерусланов П. Очерки быта

и преданий восточных черемис // Известия Оренбургского отдела ИРГО. Вып. 4.

1894. С. 1-8. [13] Никольский Н.В. Из

поездки к восточным черемисам (доклад) // Известия ИРГО. Т. 31. 1895. С. 84.

(НРФ МарНИИЯЛИ. Оп. 1. Д. 450.) [14] Филоненко В.И.

Погребальные и свадебные обряды черемис Уфимской губернии // Вестник

Оренбургского учебного округа. № 2. 1912. С. 36-42; Его же. Языческие верования

черемис Уфимской губернии. Уфа, 1912 [15] Иванов П. Верования и

обряды черемис Бирского уезда // Вестник Оренбургского учебного округа. 1915. №

4. С. 172-182. [16] Этнография. Мордва и

черемисы Оренбургской губернии // ОГВ. 1845. № 42. С. 24-26. [17] Лосиевский В.С. Быт и

праздники черемис Оренбургской губернии // ОГВ. 1848. № 41. С. 279-282; № 42.

С. 288291. [18] Ерусланов П.

Жертвоприношения черемис Бирского уезда (Уф. губ.) по случаю неурожая //

Известия Оренбургского отдела ИРГО. Вып. 4. 1894. С. 9-19. [19] Попов И.С. Хозяйственное

описание Пермской губернии по гражданскому и естественному состоянию в

отношении к земледелию, многочисленным рудным заводам, промышленности и

домоводству, сочиненное по начертанию Императорского Вольного Общества. СПб,

1813. С. 45. [20] Лосиевский В.С.

Обряд черемисских похорон // ОГВ. 1852. № 19. Часть неофициальная. С. 117-119.

Формы сохранения и использования объекта

Источники информации

Сведения об особенностях

Состояние бытования

Современный

погребальный обряд марийцев Башкортостана имеет как локальные, так и

конфессиональные особенности. У прибельских марийцев в сравнении с

икскосюньскими, сохранился наиболее полный вариант похоронного обряда, в

котором прослеживаются архаичные ритуалы. Основные элементы погребального

обряда существенно не изменились за прошедшее столетие. Икско-сюньские марийцы,

а также восточная периферия проживания прибельской группы испытали значительное

влияние мусульманской культуры, что ярко прослеживается в интерпретации

обрядовых действий и в траурных песнях. Погребальный обряд крещеных марийцев

(группа крэшин мари и новообращенные) представляет собой синтез языческих и

христианских традиций. Традиционного православного и лютеранского обрядов

погребения придерживаются лишь единицы. |