Башкирский обрядовый свадебный танец с угощением «Йыуаса» Категория объекта:

хореографические формы

Этнокультурная принадлежность:

башкиры

Анкета утверждена:

30.09.2025

Номер объекта:

20-020

Автор-составитель анкеты:

Янузакова Розалия Радиковна

ведущий методист отдела по работе с нематериальным этнокультурным достоянием Республиканского центра народного творчества

ОписаниеСвадьба в традиционной культуре любого народа – это не просто праздник, а сложный ритуал, многоактный спектакль, где каждое действие наполнено глубоким символизмом. Это испытание на прочность не только для молодых, но и для всей родни, которая в этот день публично демонстрирует свои лучшие качества: щедрость, единство, чувство юмора и умение достойно ответить на вызов. Одним из самых ярких и «испытательных» элементов башкирской свадьбы является танец «Йыуаса». Йыуаса – башкирское свадебное обрядовое угощение, привозимое гостями хозяевам.Справочная информацияОписание

Йыуаса – это больше, чем танец. Это публичный диалог, охивание затем

восхваление гостинцев частушками (баш. таҡмаҡ), облеченные в форму

искрометного, азартного состязания. Его движущей силой и главными

исполнительницами выступают сноха (баш. еңгәй) – свахи со стороны жениха или

бойкие замужние женщины, известные своим острым умом и красноречием. Несмотря

на распространенность обычая, корпус поэтических текстов на данный момент

фиксируется в незначительном объеме. Под ритмичную музыку еңгәй разворачивают яростную словесную перепалку. В такмаках

они обрушивают на родню противоположной стороны шквал шуточных обвинений. Их

упрекают в скупости, недостаточном мастерстве в приготовлении угощений,

намекают на недостаточное радушие.

После словесной перепалки тон свах меняется. Теперь они наперебой начинают

превозносить щедрость, гостеприимство и достоинства той самой родни, которую

только что «ругали». Это кульминационный момент перехода от конфронтации к

единению. Ритуальная брань сменяется ритуальной хвалой, демонстрируя, что

испытание пройдено успешно, все претензии – лишь игра, а истинное отношение –

уважение и признательность. Завершается танец ключевым ритуалом – раздачей

гостинцев, сладостей и угощений. Щедрая раздача подарков гостям со стороны

родни – это материальное подтверждение всех словесных восхвалений.

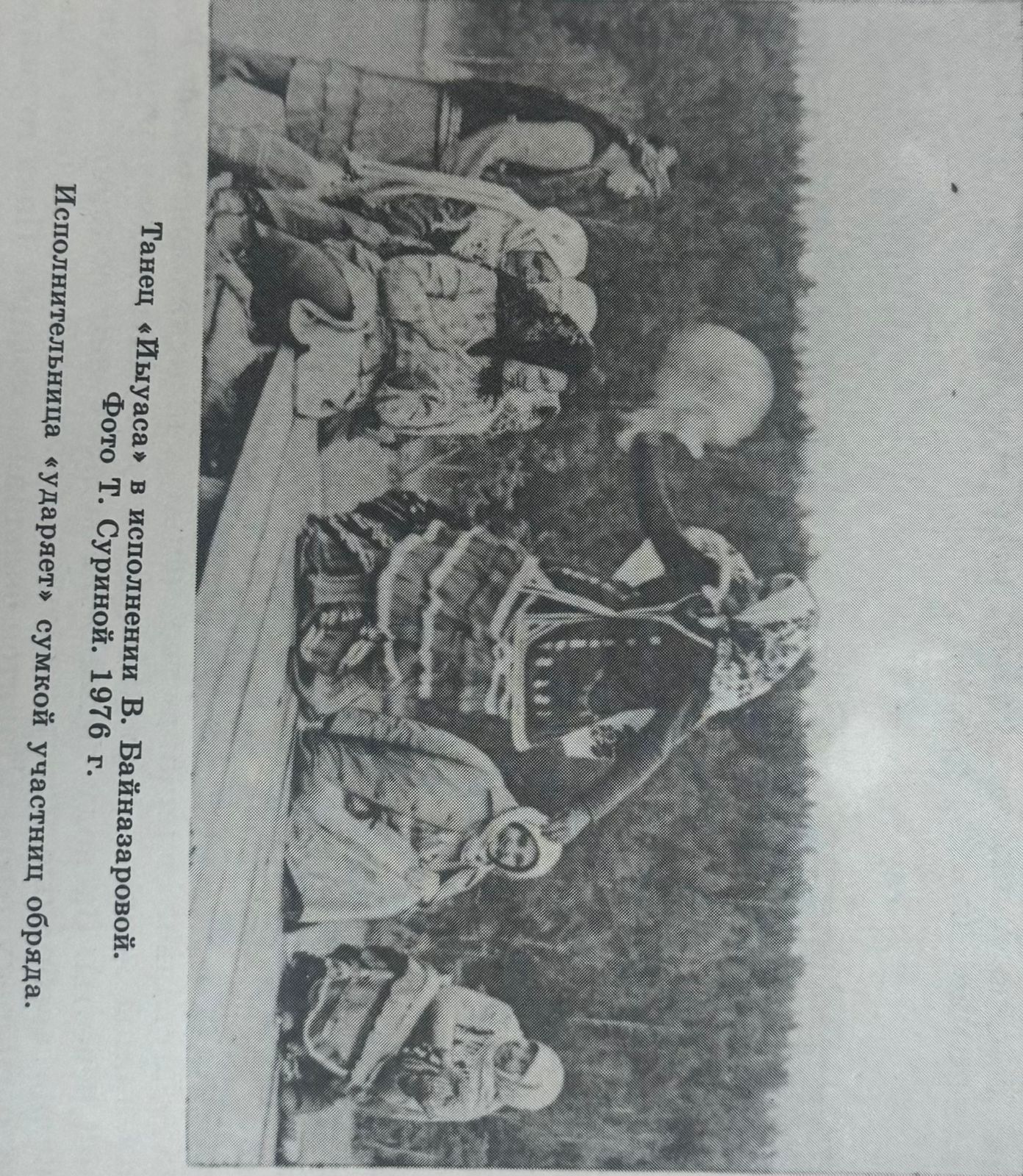

Танец «Йыуаса» был зафиксирован Лидией

Нагаевой в 1976 году. Информантом была Вахида Муллагалеева Байназарова (1917 г.

р.), жительница деревни Атек Бурзянского района. Исполнение этого танца было

приурочено ко второму дню свадьбы и происходило в доме невесты. Его основная

идея заключалась в шуточном соперничестве между родами, в ходе которого родня

жениха проходила символическое испытание на щедрость и сноровку. Первым

испытанием для родственниц жениха был выкуп воды у хозяек дома (родни невесты).

В качестве платы они предлагали платки, шали и серебряные монеты. Часть монет

бросали в источник воды (колодец, реку или озеро). После этого начинали готовить

чай в больших самоварах. Пока чай закипал, родственницы жениха должны были

достать привезенные гостинцы из специальных сумок или узелков. Среди угощений

были традиционные сладости: чак-чак в меду, печенье, пироги, ягодная пастила и

другие лакомства, предназначенные для общего ритуального чаепития,

символизирующего сближение двух семей. Гостинцы перевозились не просто так, а

завернутыми в скатерти или в особых сумках из заячьего меха (у бурзянских

башкир они назывались «сәрмә» или «сэрмий»). Каждый сверток был тщательно

упакован в чистую ткань, а сверху на него клали ценный подарок — например,

отрез на платье или кашемировую шаль. Право забрать подарок получал тот, кто

развязывал скатерть или открывал сумку. [1] Башҡорт

халыҡ ижады: Йола фольклоры. – Өфө: Башҡортостан “Китап” нәшриәте, 1995. [2] Башкирское

народное творчество. Том 9. – Уфа: Башкирское издательство «Китап», - 400с. [3] Башҡорт халыҡ ижады: Йола фольклоры.

– Өфө: Башҡортостан “Китап” нәшриәте, 1995. [4]

Башкирское народное творчество. Том 9. – Уфа: Башкирское издательство «Китап»,

- 400с. Техники/Технологии, связанные с объектом

1-я фигура. 16 тактов. Байназарова

В. М. закинула за спину узел с гостинцами и быстро пошла по кругу «переменным

ходом» (йөрөшләү), с улыбкой поглядывая на участников обряда. Ноги в 6-й

позиции (1—8 такты). Затем, опустив правую руку с гостинцами вниз, а левую

положив на пояс, она закружилась, дробя ногами («тыпырлау», 9 — 16 такты).

Поворот был исполнен через левое плечо. 2-я фигура. 16 тактов. Байназарова В.

М. снова пошла по кругу, исполняя «топающий переменный ход» с постукиванием

пяток (1—8 такты). На счет «раз» с ударом поставила правую ногу на всю ступню

впереди левой, на счет «и» с ударом поставила левую ногу на всю ступню впереди

правой, на счет «два» с ударом поставила правую ногу на всю ступню впереди

левой, на счет «и» стукнула пяткой левой ноги у носка правой и с левой же ноги

продолжила движение (левая нога после удара пяткой сразу поднимается). На

вторую половину мелодии Байназарова В. М. подходила в танце то к одной, то к

другой женщине и дотрагивалась до них сумкой. Это означало, что женщины должны

дать выкуп за сладости, гостинцы. Н а пол посыпались монеты (9 — 16 такты).

Исполнялись быстрые скользящие шаги. 3-я фигура. 16 тактов. Байназарова В. М.,

прищелкивая пальцами левой руки, снова подходила к женщинам «переменным шагом»

и легонько дотрагивалась до них сумкой. Женщины бросали на пол монеты. Танцуя,

исполнительница поглядывала на пол. Оставшись довольна количеством монет, Байназарова

В. М. поставила сумку на пол (1 — 8 такты). Н а вторую половину мелодии женщина

исполнила хлопки в ладош и с поворотами в правую, затем в левую стороны. Во

время поворотов она дробила ногами. На счет «раз» танцовщица хлопнула в ладоши

с левой стороны корпуса, на счет «и» пауза, на счет «два» — с правой стороны

корпуса, на счет «и» — пауза (9 такт). Затем, подбоченившись, Байназарова В. М.

кружилась вправо, дробя ногами (10— 12 такты). Исполнительница повторила хлопки

в ладоши и поворот с дробью влево (13— 16 такты). 4-я фигура. 16 тактов.

Байназарова В. М. начала открывать сумку со словами: «А где мне подарок?»

(Ҡайҙа минең өлөшөм?) Развернув шаль, накинула ее на плечи (1— 8 такты). На

вторую половину мелодии Байназарова В. М., пританцовывая, дробя ногами, вытаскивала

из сумки гостинцы, угощала всех, приглашая на чаепитие. Во время исполнения

танца женщины поют.[1]

Источники сведений

В 1976 году Лидия Нагаева во время полевой экспедиции в Бурзянский район

записала танец «Йыуаса». Организации, имеющие отношение к ОНКН

ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества

Предметы, связанные с объектом

Формы сохранения и использования объекта

Источники информации

Сведения об особенностях

Состояние бытования

Аутентичная форма. Район

распространения – южные, юго-восточные районы Республики Башкортостан. |