Обереги башкир. Башкирские украшения в роли оберега Категория объекта:

Мифологические верования, этнографические комплекс

Этнокультурная принадлежность:

башкиры

Анкета утверждена:

26.03.2025

Номер объекта:

19-022

Автор-составитель анкеты:

Ибрагимова Альфия Газизовна

ведущий методист отдела по работе с объектами нематериального культурного наследия ГБУК РЦНТ РБ

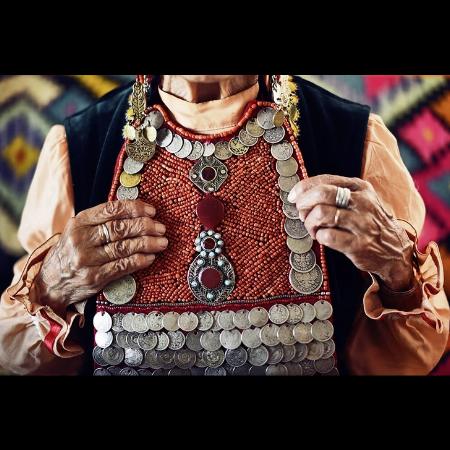

ОписаниеОберег – это предмет, наделяемый способностью защищать его владельца от различных бедствий, приносить удачу. В качестве Оберега использовались амулеты, бетеу, талисманы, растения, части оружия, одежды и др. Различные формы оберегов могут использоваться как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Согласно поверьям, оберег может оградить человека от сглаза, болезней, в особенности в те моменты, когда он считается наиболее уязвимым (младенец, женщина до родов, жених и невеста на свадьбе), скот – от падежа и хищников. В качестве оберега широко использовались различные металлические предметы (нож, ножницы, иголки, наконечники стрел), поскольку считалось, что металл, в особенности серебро, обладает магическими, защитными свойствами. Роль оберега выполняли традиционные украшения и используемые в них серебряные монеты и раковины каури.Справочная информацияОписание

В башкирском

народном костюме немало украшений. В прошлом многие украшения у башкир играли

роль талисманов, оберегов и служили показателем родовой принадлежности. Большинство

украшений башкирок включали ожерелья (муйынсаҡ), затылочные заколки (елкәлек, елкәмес), подвески (суҡ, сулпы), бляхи

для нагрудников и головных уборов (ҡаш), серьги (алҡа, һырға), браслеты (беләҙек), перстни и кольца (йөҙөк, балдаҡ), застежки (ҡаптырма). В наборе

украшений главными являлись нагрудник и наспинник. Вначале нагрудник считали

оберегом, но из-за утраты традиции он стал просто украшением. Селтэр – нагрудное женское украшение. Селтэр – означает "кружево", "сетка". Это украшение представляло

собой плетенную из коралловых нитей коралловую сетку, которую украшали

монетами. Сакал – женский

нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным убранством являлись художественно расположенные узорчатые бляхи,

полудрагоценные камни в серебряной оправе. Нагрудник закрывал грудь и спускался ниже талии. Он удерживался с помощью ошейника и широкого пояса.

Трапециевидная простёганная на подкладке основа была покрыта украшениями. На

нагрудниках можно было увидеть кораллы, монеты и штампованные узорные жетоны.

Большую группу представляли украшения из нашитых на ткань кораллов, монет,

раковин, бисера, серебряных монет, ювелирных изделий: нагрудники (селтәр, hаҡал, яға, муйынсаҡ, башкиҙеү, алмиҙеү), наспинники (инhәлек), перевязи (әмәйҙек, дәүәт, хәситә), накосники (ҡаралыҡ, сәсмәү, сәстәнкә, арҡалыҡ, сәсҡап, сәс үргес), сплетенные из бус и кораллов сетки, пелерины, ожерелья. К ним

относятся нагрудное и наспинное украшение, нагрудное украшение, женский

головной убор. Монеты также

способствовали усилению и даже привнесению магической семантики, а именно: они

служили оберегом – благодаря блеску драгоценного металла, изображению

царственных особ и святых, гербового орла, созданию покрытия из ряда монет на

груди, на лбу или у висков и т.д. [1] Довольно часто

монеты в декоре костюма соседствуют с раковинами каури. Их добывали у берегов

Индийского океана, а затем караванными торговыми путями доставляли в Европу.

Известно, что у разных народов мира каури ещё несколько столетий назад могли

выполнять функцию денег. Наряду с этим функциональным сходством, раковина каури

являлась оберегом от дурного глаза, также, благодаря своей форме, ассоциируется

в традиционной культуре с женским началом. Интуитивно-художественное

сочетание монет и каури семиотически акцентирует ценность женщины и усиливает

её магическую защиту.[2] Для отпугивания

злых духов в башкирском костюме использовались шумящие подвески. Впоследствии у

мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде

(предупреждение о приходе "сосуда греха"). Украшения

башкирок закрывали те части тела или прорези в одежде, которые, по народным

представлениям, были доступны для проникновения в тело и душу возможных

отрицательных воздействий извне (голова, спина, грудь, запястья рук), защищая

от злых духов и разной нечисти, а также были своеобразным заслоном от сглаза.

Соответственно, края рукавов и подола, воротники, вырезы, места застёжек

женского платья также дополнялись ювелирными украшениями.[3] Женский

головной убор кашмау тоже можно считать украшением. Имелись они лишь в

состоятельных семьях южных башкир. В его оформлении первенствующую роль играли

кораллы, которые сочетались с серебряными нашивками. «Круги из кораллов,

мелких, затем крупных монет нашивались на шлем вокруг отверстия. Основная часть

шапочки покрывалась низками кораллов, прикрепленными одним концом у края,

другим – у отверстия убора. Кроме длинных околоушных подвесок сулпы, кашмау

суғы имелась спускающаяся на лоб теменная подвеска маңлай суҡ. От массивной

подбородочной пряжки ҡаптырма на грудь свешивались длинные цепочки с ювелирными

медальонами. Между шлемом и наспинной полосой располагалась треугольная или

круглая бляха, игравшая роль не только затылочного украшения, но и оберега».[4] В украшении

костюма использовались кораллы, бусины, цветное стекло и полудрагоценные камни

в оправе, раковины, перламутровые пуговицы, серебряные кружки и монеты. В

основе этой традиции лежали древние представления людей, согласно которым

кораллам, сердолику, бирюзе, перламутру, звону серебра приписывалась особая

очистительная, отгоняющая злых духов сила. Помимо своего прямого назначения, ювелирные украшения,

особенно включённые в них драгоценные и полудрагоценные камни, имели нередко

значение талисмана – оберега, приносящего удачу, счастье владельцу. Причем,

толкования особенностей камней, их магической силы и свойств как талисманов

различны в разных странах. Испокон веков

камни занимали видное место в народной медицине, так как многие болезни

рассматривались как действие демонов, с которыми следует бороться с помощью

талисманов. В древних лечебниках особые свойства всегда приписывались,

например, кораллам, любимым башкирками элементам украшений. В башкирском ювелирном

искусстве из полудрагоценных камней наибольшее распространение получил

сердолик. Его использовали в ожерельях, накосниках, вставляли в кольца и

браслеты. Корни этой традиции связаны с Ближним Востоком и Средней Азией, где

сердолик почитался как камень счастья. При

внимательном рассмотрении особенностей расположения камней на костюме,

украшениях, можно обнаружить, что древним башкирам было известно о том, что

камни обладают определёнными вибрациями и своей уникальной конфигурацией тонких

тел. Постепенно эти представления забывались, люди привыкали смотреть на

необычные предметы с чисто эстетической точки зрения. В украшении

жилища исходили из тех же представлений: "Мой дом - моя крепость", а

потому в первую очередь надо было украсить места возможного проникновения в дом

злых духов. Украшали, прежде всего, ворота, ставни и наличники окон, а также

края крыши. Наличники завершались карнизами. Им придавали разные формы.

Например, форму пологой ярки, концы которой представляли собой прямые отрезки,

загнутые кверху. Подкарнизные доски оформляли фигурными накладками. На подоконной

доске и над карнизом наличника принято помещать силуэты птиц,

которые символизировали мир. Они приносили благословения небес, душевное

равновесие и надежды на лучшее. Окна домов снабжали ставнями. Ставни

оформлялись резьбой или росписью. Мастера-резчики выполняли на небольшую

глубину элемент башкирского орнамента - кускар, круг, полукруг, ромб в

сочетании с другими простейшими формами. Башкирские мастера-резчики внесли в украшение

жилищ немало элементов, обусловленных сложившимся характером народной культуры.

При этом предпочтение отдается традиционной орнаментике, к примеру, сложным

композициям из S-образных фигур, рогообразному узору “кускар”. В украшении

жилищ важное место занимает также и цвет. В окраске чаще используются красный,

белый, синий цвета, несколько реже — голубые и светло-голубые тона в сочетании

с белым. Внутреннее

убранство башкирского дома было наполнено глубоким смыслом. Текстильные

изделия, такие как ковры, паласы, войлоки, скатерти, занавеси, салфетки и

полотенца, выполняли не только декоративную, но и защитную функцию, оберегая

дом от невзгод. [1] Руденко

С. Башкиры: Историко-этнографические очерки.– Уфа: Китап, 2006. – С.343. [2] Руденко

С. Башкиры: Историко-этнографические очерки.– Уфа: Китап, 2006. – С.343. [3] РахматуллинаЗ.Я.,

ХусаиноваГ.Р., 2023. Традиционные украшения башкирских женщин: этнокультурный

взгляд с XXI века // Уфимский археологический вестник. Т.23, №2. С. 320–330 [4] Шитова

С. Н. Традиционные поселения и жилища башкир. М., 1984. Современное бытование

К сожалению, собственно башкирские изделия –

кольца, перстни, браслеты – к началу ХХ в. почти не сохранились. Поэтому по

единичным, случайно попавшим в музеи предметам затруднительно составить цельное

впечатление об особенностях башкирского ювелирного мастерства. Источники сведений

1.

Авижанская С.А., Бикбулатов Н.В., Кузеев Р.Г. Декоративно-прикладное искусство

башкир. – Уфа, 1964. – С.219. 2.

Ермакова Е.С. Об отношении мусульман к драгоценностям. [Электронный ресурс].

Интернет-сайт Фонда Марджани. 3.

Кузеев Р., Бикбулатов Н., Шитова С. Декоративное творчество башкирского народа.

– Уфа: Типография издательства Башкирского обкома КПСС, 1979. – С.8–9. 4.

Мамлеева Э. О коллекции башкирского народного декоративно-прикладного искусства

в Художественном музее им.М.В.Нестерова. – Ватандаш. – №3, 2018. – С.138–150. 5.

Островский А.Б., Ратникова А.В. Монеты в народной одежде и украшениях. – М.:

Бослен, 2019. – С.204. 6.

Руденко С. Башкиры: Историко-этнографические очерки.– Уфа: Китап, 2006. –

С.343. 7.

Янбухтина А.Г. Элементы шаманизма в традиционной мусульманской культуре башкир,

населяющих Южный Урал (на материалах ХХ века) // Истоки и эволюция

художественной культуры тюркских народов: Материалы Международной

научно-практической конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения

педагога-просветителя, художника Ш.А.Тагирова (Казань, 17–18 апреля 2008 г.). – Казань: Заман, 2009. – С.133–139. 8. Шитова

С. Н. Традиционные поселения и жилища башкир. М., 1984. 9. Масленникова

Т. А. Художественное оформление башкирского народного жилища. Уфа.:

Гилем, 1998. 9,6 п.л.

Сведения о действиях над/с ОНКН

|